Entre fósiles y filosofía: lo que un cráneo asiático de un millón de años le hace a nuestras teorías

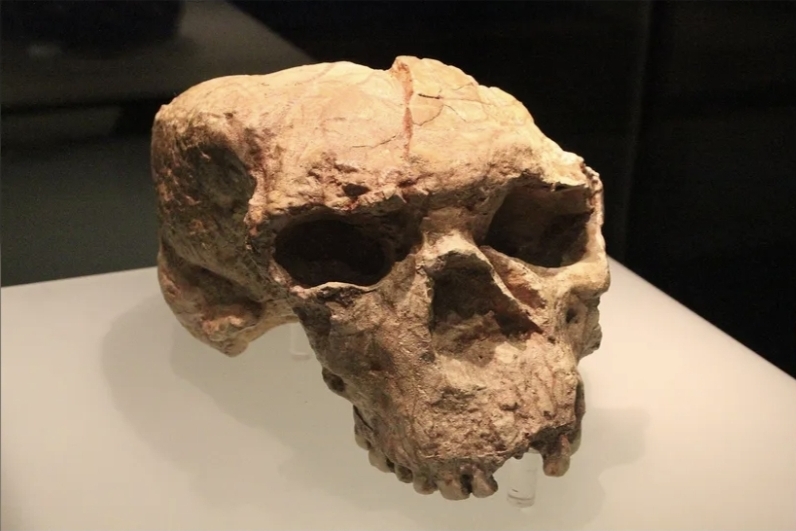

La reconstrucción digital del cráneo Yunxian 2, hallado en Hubei en 1990 y datado entre 940 mil y 1,1 millones de años, constituye un acontecimiento epistémico que desborda lo meramente arqueológico. Fue precisamente esta semana cuando un equipo internacional de paleoantropólogos publicó en la revista científica Nature el artículo titulado «Digital reconstruction of the Yunxian 2 skull reveals early diversification of Eurasian Homo lineages», firmado por María Martinón-Torres, Wu Xiujie, José María Bermúdez de Castro y colaboradores. Allí se explica cómo un fósil severamente deformado por procesos geológicos pudo ser restituido mediante un pipeline técnico de gran precisión: tomografía computarizada de alta resolución, luz estructurada, modelado virtual y comparación sistemática con más de un centenar de homininos. Lo decisivo aquí no es el hallazgo bruto, sino el modo en que la reconstrucción documentada devuelve un objeto operativo al debate científico, haciendo del cráneo no un cadáver fósil, sino un referente morfométrico reproducible. El mérito está en que no fue un “retoque” especulativo, sino la restitución crítica de geometrías que permiten someter la hipótesis a escrutinio riguroso. La primera premisa científica, entonces, reside en la confianza ganada por la transparencia metodológica: un fósil pulverizado por la roca adquiere nueva vida como nodo comparativo dentro de un marco analítico verificable.

La segunda premisa se remonta a los resultados comparativos: la combinación de un cráneo bajo y alargado con un volumen endocraneal sorprendentemente elevado, junto con rasgos faciales singulares, lo colocan muy lejos del Homo erectus clásico y lo aproximan de manera nítida al clado representado por Homo longi, históricamente emparentado con el linaje denisovano. De allí se deriva la tercera premisa: si Yunxian 2 pertenece efectivamente a este linaje asiático profundo, entonces la divergencia entre los grandes linajes humanos —sapiens, neandertales y denisovanos— se produjo antes de lo previsto en las cronologías convencionales, quizá hace más de un millón de años. La cuarta premisa recuerda, sin embargo, la vulnerabilidad del resultado: la evidencia genética aún no existe y toda reconstrucción morfológica se sostiene sobre supuestos auxiliares. Dicho en otros términos: la hipótesis es técnica y conceptualmente fuerte, pero epistémicamente provisional. La ciencia aquí gana claridad, pero no una certeza definitiva.

Con estas premisas pueden replantearse preguntas que tocan los cimientos de nuestra autoimagen. ¿Demuestra Yunxian 2 que los humanos modernos provienen de Asia? Con rigor, no. El origen de Homo sapiens sigue firmemente anclado en África, tanto por el peso de la evidencia fósil como por la contundencia genómica. Lo que este fósil sugiere es que el tronco común de la humanidad es menos lineal de lo imaginado y que Asia pasa a ser un núcleo co-protagónico de la divergencia evolutiva, ya no una periferia pasiva. Esta constatación obliga a deslindar el hallazgo de dos grandes teorías históricas. De un lado, no implica un retorno al multirregionalismo clásico, que defendía evoluciones paralelas e independientes en distintas regiones del mundo convergiendo en Homo sapiens moderno; los datos genéticos de flujo génico y origen africano común refutan esa lectura fuerte. Del otro, tampoco sostiene la versión más rígida del modelo de reemplazo africano, concebido como una única expansión sapiens que desalojó y extinguió sin resto a los linajes previos. Lo que Yunxian 2 aporta es un tercer camino: un origen africano indiscutible en términos de la aparición de nuestra especie, pero coexistiendo con linajes diferenciados en Asia y Eurasia que divergen antes de lo esperado y que posteriormente interactúan, se cruzan o coexisten con las expansiones sapiens. Lo que emerge, en suma, es una “multicentralidad conectada”: reconocimiento de África como cuna, pero rechazo a la idea de una hegemonía exclusiva, pues Asia también resguarda ramas profundas del árbol humano.

En este sentido, la pregunta siguiente —¿ha muerto el paradigma Out of Africa?— encuentra una respuesta matizada: no, lo que muere es la versión simplificada. La flecha rectilínea de un solo éxodo es sustituida por redes de oleadas, mezclas y retornos. El hallazgo desafía al multirregionalismo fuerte, porque preserva una raíz africana común, y desafía al reemplazo total, porque muestra que los linajes arcaicos no fueron abismos sin salida, sino interlocutores con peso histórico. La metáfora del árbol con un solo tronco ya no basta: debemos pensar en un bosque reticulado, interconectado y enmarañado.

¿Por qué, entonces, importar tanto un solo cráneo reconstruido? Justamente porque se ubica en lo que los paleoantropólogos llaman “Muddle in the Middle”: el confuso Pleistoceno medio, ese período ambiguo donde especies, rasgos y cronologías parecen diluirse. Allí, un fósil íntegro y metodológicamente transparente actúa como calibrador conceptual: una pieza clara que reordena bloques enteros de interpretación taxonómica. Y a la vez, como toda hipótesis popperiana, Yunxian 2 abre un campo de predicciones: si el linaje longi/denisovano ya estaba diferenciado hace un millón de años, deberían hallarse más fósiles con morfologías comparables y, ojalá, restituirse biomoléculas que revelen divergencias profundas. La virtud de la hipótesis no está en blindarse, sino en exponerse a la refutación; eso la convierte en ciencia y no en dogma.

Desde la perspectiva kuhniana, se trata de una anomalía fértil. Un solo fósil no genera un cambio de paradigma, pero acumula tensión sobre una matriz conceptual. La ciencia no vira por un titular, pero lentamente erosiona narrativas que se mostraban demasiado ajustadas. Yunxian 2 no reemplaza de inmediato el canon, pero desgasta la narrativa lineal y contribuye a instalar una visión pluralista y entrelazada de los orígenes humanos. En esta fecunda disonancia radica su importancia filosófica. Y si se mira con el prisma de Popper, su fuerza está en que roza tanto la robustez del reemplazo africano como la del multirregionalismo, desplazando la divergencia cronológica hacia atrás y obligando a repensar modelos consolidados. En este roce está lo valioso: no confirmar inocuamente, sino problematizar.

La advertencia de Duhem y Quine opera con igual intensidad: no hay reconstrucción sin supuestos teóricos. Toda restitución virtual depende de modelos de deformación, criterios de simetría y corpus de referencia. La honestidad epistemológica reside en reconocer estos auxiliares, no en disimularlos. La apertura de la reconstrucción a la crítica es lo que convierte a Yunxian 2 en un hecho científico y no en eco de laboratorio.

Todo esto impacta en la antropología del origen: si durante siglos las culturas han usado la genealogía biológica como mito fundador para legitimar jerarquías, relatos como el que brota de Yunxian 2 desestabilizan cualquier excepcionalismo. El árbol reticulado niega la posibilidad de una etnicidad “predestinada por la biología”: no hay centro hegemónico, sino un enjambre de linajes que se entrecruzan. En consecuencia, la propia ciencia se revela como relato político. Cuando decimos “de dónde venimos” hablamos también del presente y sus sistemas de legitimación.

Desde el plano ético, si Asia resguarda ramas profundas del árbol humano, su patrimonio fósil y sus comunidades deben formar parte en la custodia de esa memoria. La ciencia no es dueña del pasado, sino invitada a negociar con legados culturales concretos. Una humanidad plural exige también prácticas plurales de investigación, atentas a no repetir colonialismos epistémicos bajo la fachada de narrativas únicas.

Reconocer la plasticidad del árbol humano, sin embargo, no equivale a caer en el relativismo. Precisamente porque falta ADN y las morfologías son ambiguas, la vara del rigor debe elevarse. La provisionalidad invita al escepticismo fuerte, no a la dispersión cínica. Replicación, ampliación del registro fósil, convergencia de métodos: solo bajo esos estándares podemos sostener una epistemología robusta frente al atractivo riesgo de la novedad.

En términos conclusivos, se puede afirmar lo siguiente: primero, Yunxian 2 aporta evidencia morfológica convincente de un linaje profundo activo en Asia hacia el millón de años, cercano a Homo longi/denisovano. Segundo, esa cronología adelanta la divergencia de nuestros grandes linajes y desbarata la ilusión de un eje único y tardío. Tercero, la imagen resultante es la de una evolución reticulada y multicentrada, en diálogo entre África y Asia. Cuarto, la hipótesis es fuerte, pero provisional, pues la prueba genética y la secuencia fósil completa aún no están. Quinto, el efecto filosófico es claro: disolver el excepcionalismo, ganar en pluralidad y humildad.

El cierre, en consecuencia, no es la sustitución dogmática de un relato por otro, sino la admisión de una verdad más ancha, labrada en redes y no en líneas rectas. Si Yunxian 2 resiste los embates por venir, nuestra historia común se revelará como una trenza entrelazada de ramas humanas. Y de esa trenza nadie posee propiedad exclusiva: ni una región, ni una cultura, ni una disciplina. A veces, un cráneo aplastado no solo devuelve un rostro remoto; también enseña a ensanchar la cabeza.

Fuente: pressenza.com