Europa frente al dilema de la vivienda o la defensa: ¿qué priorizamos?

En los últimos meses, la crisis de la vivienda en Europa —o mejor dicho, en la Unión Europea, que no es toda Europa— ha escalado hasta situarse en la agenda de los líderes del continente. Un tema que tradicionalmente ha estado relegado frente a otras prioridades económicas o militares empieza a reclamar el lugar que le corresponde. La vivienda no es solo una necesidad material: es el espacio donde la vida civilizada tiene lugar, donde el ciudadano se protege, descansa, piensa, celebra y se prepara para participar en lo social. Es, en cierto modo, la célula básica de la paz.

Por primera vez en décadas, diversas iniciativas y actores políticos han comenzado a exigir una inversión significativa en vivienda pública. En este contexto, resulta inevitable abrir el debate de fondo: ¿debemos priorizar la inversión social frente al gasto militar? ¿Qué Europa queremos construir: una Europa de casas, vecindad y comercio fronterizo normalizado, o una Europa de trincheras, ¿presupuestos de defensa y retóricas del miedo?

El clamor de las ciudades europeas

En los últimos meses, alcaldes de las principales capitales de la UE —Barcelona, París, Roma y Ámsterdam— han dirigido una carta a Ursula von der Leyen y a las instituciones europeas solicitando una inversión de 300.000 millones de euros para abordar la crisis de la vivienda. En ella proponen un Plan de Acción Europeo para la Vivienda que reconozca una brecha de inversión de esa magnitud en todo el espacio comunitario. Argumentan que la vivienda se ha convertido en la principal fuente de desigualdad social y que, para evitar el auge del populismo y del euroescepticismo, la UE debe actuar con decisión en este ámbito (elDiario.es).

A esta petición se sumaron 37 organizaciones de la sociedad civil, que reclaman a Bruselas un plan ambicioso que garantice el acceso universal a viviendas dignas, asequibles y energéticamente eficientes (SWI swissinfo.ch). Sostienen que no basta con permitir a los promotores construir más: hay que fomentar la renovación de edificios ineficientes y la reutilización de inmuebles vacíos.

El propio Pedro Sánchez ha defendido ante el Consejo Europeo la creación de un fondo continental para vivienda protegida. Subrayó que la vivienda es una cuestión central en España y pidió que lo sea también para toda la UE. Propuso mecanismos para frenar la especulación inmobiliaria y medidas para aliviar la presión en las grandes ciudades (Cadena SER).

Estas iniciativas reflejan una creciente conciencia de que el derecho a una vivienda digna es hoy la línea de fractura de la cohesión social europea. El Consejo Europeo ha reconocido recientemente la crisis de la vivienda como “una de las principales amenazas sociales de la próxima década”, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha anunciado que presentará un plan europeo de vivienda asequible antes de fin de año.

En España, el nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 contará con 7.000 millones de euros, triplicando la inversión del periodo anterior. Desde Sumar se propone una cifra mucho mayor: 65.000 millones, mayoritariamente con créditos europeos. Pero incluso estas cifras palidecen frente a los 800.000 millones que la UE está dispuesta a movilizar en gasto de defensa.

El contraste con el rearme europeo

Mientras las ciudades y ciudadanos claman por vivienda, Bruselas impulsa un paquete de rearme histórico. Se han aprobado instrumentos de préstamo por 150.000 millones y se ha activado una “cláusula de salvaguardia” en el Pacto de Estabilidad que permitiría excluir el gasto militar del cálculo del déficit, liberando hasta 650.000 millones en cuatro años. El mensaje es inequívoco: la prioridad, por ahora, parece ser la defensa o casi la agresividad.

La postura de Josep Borrell, en su día Alto Representante de la UE, que ahora es “ex~”, era y es clara (como tertuliano ya): Europa debe reforzar su autonomía militar para dejar de depender de Estados Unidos. Aunque comparto el diagnóstico de libarnos de la dependencia enfermiza de EE.UU. No puedo evitar una profunda inquietud ante su remedio: armarnos hasta los dientes con cachivaches estadounidenses… ¿Cómo dice Usted Sr. Borrell? – ¿Ahora, en 2025, en Europa? Mi reacción instintiva es: «Muy bien, señor Borrell, pero no a cambio de la ‘mantequilla’, la paz, vertebración del sistema europeo de bienestar, por el que en la UE hemos trabajado tan duramente y por fin es impensable que España declare la guerra a Países Bajos (por cosas de religión y de paso por envidias de su penetración en mercados asiáticos). Eso la UE en sus sucesivos recrecimientos y refundaciones lo ha ido dominando… Las agresividades Nación::Nación… se han canalizado institucionalizado… Si acaso en futbol (maleducadamente) y en baloncesto o tenis esa competitividad se ve mucho mejor llevada (incluso en los hinchas). Pero ¿militarizar severa y casi ofensivamente, una nueva Línea Maginot (para dar miedo) al Oso Ruso a lo largo de toda la frontera EU con Rusia? Eso es vetusto. Mucho. Rusia, la Federación Rusa no pide ni quiere eso. Lo dejó claro en 1991 y en los años siguientes en los «Acuerdos de Minsk». Que para el bloque contrario fue una idea sobre una servilleta de un hotel llamado Minsk… o algo así. La Historia o los historiadores que nos cuentan cómo fue a ambos lados la caída del Muro de Berlín lo tiene algo más claro.

No, en Europa y en Rusia, nos dimos y teníamos un contrato social… ¿O acaso ya solo lo es un recuerdo? Ojo, que el peligro viene desde los que tanto odian esa realidad de la UE o la esfera de influencia Socialista de la URSS y sus países satélites. El Estado Social, no siempre funcionaba, pero era un sustento, un mínimo… En cambio para EE.UU. y las elites en Suramérica y otros lugares del Planeta… Todos aquellos que piensan como Trump… Los no-millonarios La UE y todo lo que suene a «Estado Social»: «solo existen para jodernos». La vieja pregunta de los años treinta vuelve a resonar: ¿tanques o mantequilla? ¿O la Tierra, sus recursos, y los milagros del avance humano, son de todos o sólo de los más fuertes y que lo patentan o compran?

La lección de la historia

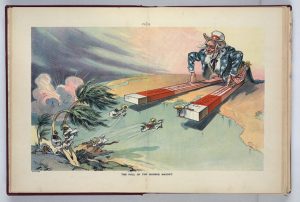

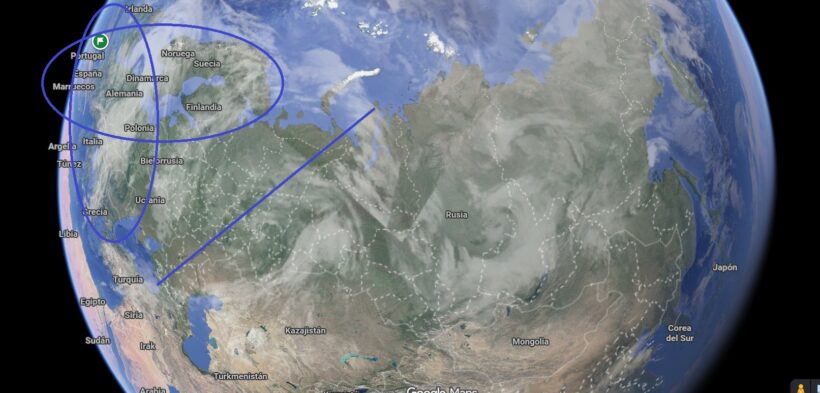

Europa, recordémoslo, no es más que una pequeña península del gigantesco continente euroasiático, un espacio saturado de guerras desde hace más de un milenio. Guerras por fronteras, dinastías, recursos o hegemonías. En ese territorio donde se inventó la palabra “civilización”, la historia ha sido también un catálogo de destrucción y resentimiento. En la imagen que encabeza el artículo se ven las proporciones. No necesita más comentarios.

En la Grecia clásica, Atenas decidió extender su muralla hasta el puerto del Pireo, buscando proteger su comercio y su independencia frente a Esparta. Pero aquel gesto —mitad prudencia, mitad desafío— simboliza el dilema eterno del continente: cada muro defensivo engendra una nueva sospecha y un nuevo conflicto. La historia europea, desde los romanos hasta hoy, puede leerse como una sucesión de murallas físicas y mentales.

Esa es también la tragedia de los actuales países limítrofes con Rusia, atrapados entre el miedo y la geopolítica. Desde Finlandia hasta Georgia, pasando por los Bálticos y Polonia, viven bajo la doble presión de su memoria histórica y de un presente en que la OTAN avanza hacia sus fronteras. No puede ignorarse que Rusia perdió entre 25 y 27 millones de personas —civiles y soldados— en la Segunda Guerra Mundial. Ese trauma no desaparece, como tampoco los de quienes fueron invadidos por ella después. Pero perpetuar los resentimientos del siglo XX no construye un siglo XXI vivible.

Una frontera que debe transformarse

Europa debe pensar su frontera oriental no como un campo de contención, sino como un espacio de reconstrucción. Tras el final de la guerra en Ucrania —que llegará— será imprescindible imaginar un nuevo pacto de vecindad con Rusia y los países de su entorno: Suecia, Finlandia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, Turquía… Todos ellos, de un modo u otro, forman parte de la casa común europea.

En ese espacio debería establecerse una franja de seguridad y confianza mutua, libre de armas de doble uso y retóricas de amenaza. Ni Rusia debe sentirse asediada, ni Europa debe renunciar a su autonomía. Ambos lados deberán ofrecer garantías recíprocas de no agresión y cooperar en proyectos civiles: infraestructuras, comercio, energía, intercambios culturales. Porque solo la interdependencia crea paz duradera.

No es algo que deba decidir Washington ni Londres. Europa debe evitar que su destino vuelva a ser cocinado por potencias externas que, en los siglos XVIII, XIX y XX, ya la arrastraron a guerras como la de Crimea o las dos guerras mundiales. Esta vez, la normalidad debe escribirse desde Europa misma, con su propia voz y su propio interés: vivir en paz.

Un giro de mentalidad

El problema no es solo militar ni económico, sino psicológico. Europa sigue pensando como si estuviera en el siglo XIX: rodeada de enemigos, dividida en bloques, incapaz de confiar en su vecino.

Ya está bien. No son solo nuestros líderes: es una estructura entera, una maquinaria mental anclada en los siglos XVII, XIX y XX, jugando otra vez al ajedrez geopolítico donde las piezas sacrificadas son nuestros hijos y nietos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no fueron dos conflictos distintos, sino un mismo colapso prolongado: el suicidio continental de Europa. Y aún no nos hemos recuperado.

Occidente, con la OTAN, rodea a Rusia y despliega armamento en sus fronteras. ¿Qué pasaría si Rusia o China hicieran lo mismo en México o Cuba? Estados Unidos no lo permitiría. Y sin embargo, se nos pide aceptarlo como normal. Es el último eco del pensamiento imperial del siglo XIX. Putin, con su agresión a Ucrania, ha mordido el anzuelo, devolviéndonos a las peores pesadillas del XX. El resultado es un círculo vicioso de provocación y paranoia.

Pero este problema es europeo. El 75% de los rusos vive al oeste de los Urales; su cultura, está entretejida con la nuestra. No podemos construir una paz duradera excluyéndolos eternamente o acorralándolos. Tarde o temprano, esta casa —Europa— deberá incluir a todos sus habitantes… Es decir Rusia entera incluida Siberia que quiere lo mismo que hay al Este de los Urales… .

La casa común la Europa al completo, está por ver, pero “ha de suceder”

La solución no vendrá de Washington ni de Londres. Vendrá del corazón de Europa, del cansancio moral de sus pueblos. De reconocer los daños que nos hemos infligido unos a otros, de asumirlos sin rencor, pero con responsabilidad. Y de crear una nueva normalidad basada en lo práctico: comercio, infraestructuras, energía, cooperación científica y cultural.

Europa necesita menos bases, tanques, F-35, … y más viviendas

Menos discursos sobre seguridad y más seguridad real: la de poder pagar un alquiler, tener calefacción, planificar el futuro de los hijos.

Debemos dejar de vernos como adversarios históricos y empezar a reconocernos como vecinos en una misma península. Las líneas en los mapas son solo sombras de viejas heridas. No valen una sola vida más.

Esa es la lección que, tras dos mil años, deberíamos haber aprendido. Es el pensamiento silencioso que recorre los mercados, las plazas y las cocinas de Lisboa a los Urales: un suspiro colectivo que dice ¡ya está bien!

Es hora de vivir y de vivir en paz, aunque antes vengan negociaciones serias entre quienes, en Europa, estén más preparados para lo transaccional, para entender las líneas rojas desde ambos lados de un mapa que no es ni debe ser un tablero de ajedrez… blancas o negras.”

Ese “no es ni debe ser” marca bien la idea de que el mapa no puede reducirse a juego o estrategia.

A veces miro este continente, esta pequeña esquina de Eurasia donde nos ha tocado vivir, y siento un cansancio de dos mil años. Los mismos campos que pisaron las legiones romanas son los que hoy atraviesan tanques. Las mismas fronteras por las que murieron nuestros tatarabuelos en la guerra de los Treinta Años o en las trincheras de Verdún.

¡Ya está bien!

No son solo nuestros líderes: es una estructura entera, una maquinaria mental anclada en los siglos XVII, XIX y XX, jugando otra vez al ajedrez geopolítico donde las piezas sacrificadas son nuestros hijos y nietos. La Primera y la Segunda Guerra Mundial no fueron dos conflictos distintos, sino un mismo colapso prolongado: el suicidio continental de Europa. Y aún no nos hemos recuperado.

Occidente, con la OTAN, rodea a Rusia y despliega armamento en sus fronteras. ¿Qué pasaría si Rusia o China hicieran lo mismo en México o Cuba? Estados Unidos no lo permitiría. Y sin embargo, se nos pide aceptarlo como normal. Es el último eco del pensamiento imperial del siglo XIX. Putin, con su agresión a Ucrania, ha mordido el anzuelo y devolvió a Europa a las peores pesadillas del siglo XX. El resultado es un círculo vicioso de provocación y paranoia.

Pero este problema es verdaderamente nuestro. El 75 % de los rusos vive al oeste de los Urales; su cultura, para bien y para mal, está trenzada con la nuestra. No podemos construir una paz duradera excluyéndolos eternamente o acorralándolos. Tarde o temprano, esta casa —Europa— deberá incluir a todos sus habitantes.

La solución no vendrá de Washington ni de Londres, tienen otra mirado o interés. Falta capacidad humana demasiada presión de intereses cortos y económicos sin cálculos humanos. Bueno. Son sus elecciones ese es su destino. Al Hegemon estadounidense cuya población ya empieza a mostrar cansancio: aquí estaremos, para cuando viváis la vida desde otros ángulos que la de la competencia como virtud moral, abjuréis de el “destino manifiesto” (la idea de que su expansión y liderazgo son voluntad divina y les pone por encima de los demás pueblos de la Tierra. Cuesta créerlo, pero algunos ya estamos curados de ese sarampión… Con humildad y universalidad. La BBC lo explica bien, aunque solo sea porque tienen “al animal” aún es su propia casa), y por último su fantasma del excepcionalismo estadounidense.

¿De Washington o Londres…? ¿Es que no hemos aprendido? ¡NO! La paz debe venir desde aquí, del este multiverso, desde la masa continental humana: del cansancio moral de nuestros pueblos…, de reconocer los daños infligidos, unos y otros (unos a otros y viceversa), de asumirlos sin alimentar más el rencor y con responsabilidad, y de crear una nueva normalidad basada en lo práctico: comercio, infraestructuras, energía, cooperación científica y cultural, y la complementariedad de nuestros territorio y horizonte, tan variado… No nos falta de nada para que este pueda ser un momento de crecer, dulce tras tanta amargura.

La Europa del futuro se edificará sobre la vida, no sobre el miedo

A la pregunta “¿tanques o mantequilla?”, o “¿vivienda o defensa?”, los europeos (todos, incluidos los rusos, los georgianos y los azerbaiyanos, etc.) solo podemos responder con una palabra: vecindad. Vecindad que a su vez linda con Asia… Mismo criterio…

El otro país existe, y seguirá existiendo. Solo complementándonos podremos estar a la altura del siglo XXI y dejar atrás las heridas del XIX y del XX.

Reconciliación desde todos y para todos

Los demás en el continente euroasiático (me refiero a los asiáticos lejanos o menos lejanos, geográficamente en general) ya buscan y ensayan caminos en esa misma dirección. La integración y la vertebración común. No aspira esa parte del globo a la creación de nuevos imperios. Colabora, coexistir y dirimir los conflictos en el escenario de lo diplomático.

Nos queda el continente americano, con su diversidad y su memoria, tiene ante sí otro horizonte: concentrarse en fortalecerse como pueblos, en sus diferencias Norte-Sur, Este-Oeste, y sus especificidades. Otro caleidoscopio que también debe buscar su propio equilibrio.

La dominación no dura, ninguna dura…

Ultima reflexión tal vez: La dominación no dura. La arqueología, antropología, y otras ciencias de esa rama ya lo cuentan. La cooperación bien jugada, sí. Incluso con problemas y tropiezos. Es para siempre —aunque a veces existan tormentas en un vaso.

La dominación no es sostenible no dura para siempre; se autodestruye o se consume. Lo cuentan las piedras, los estratos, las tumbas, los arqueólogos y demás ciencias de la Historia humana. Ningún imperio ha sobrevivido a su propio exceso o contradicción. La cooperación, en cambio, se regenera, se corrige, resiste. Es lo único que, bien jugado, puede ser para siempre, aunque a veces tengamos tormentas dentro de un vaso de agua. Hay otras formas de hacer Humanidad y de ser o estar.

Y nos falta África, que siempre está y estuvo…

una arquitectura global siniestra —colonialismo, extractivismo, deuda— la ha mantenido en un “desarrollo” perpetuo por diseño. Esa mirada condescendiente del Norte Global, que la ve como un hermano menor, ignora que su estado actual es en gran medida el resultado de un saqueo metódico. Esa lógica, por suerte, empieza a resquebrajarse.

Porque los 8.200 millones de seres humanos, si se nos preguntara con sinceridad por el título de este texto, responderíamos casi al unísono:

paz, mantequilla, vivienda y una vida donde lo irreversible no sean más que las enfermedades o el azar de cruzar una calle de mucho tráfico.

Los pueblos lo saben. Las élites, se resisten. Por eso, vivir en paz, con un techo y un futuro digno, no es una petición: es un manifiesto. Y no vendrá sin exigencia, sin organización, sin la determinación de arrebatar de las manos del miedo y la codicia el derecho a una vida habitable. Desde la noviolencia, la cooperación, la suma de fuerzas con el mismo propósito, esa es la mejor estrategia para la “inmensa mayoría”, a veces en desobediencia civil y no cooperación con la violencia en cualquiera de sus formas, pero esa la lucha es nuestra condición.

Fuente: pressenza.com